Histoire

Commémorer Maurice Thorez (1900 – 11 juillet 1964) : une nécessité pour le PCF et les communistes

EDT pour Vivelepcf, 11 juillet 2014

Il y a 50 ans, le 11 juillet 1964, Maurice Thorez, mourrait d’une congestion cérébrale à 64 ans. Le 16 juillet 1964, sous une chaleur torride, des centaines de milliers de communistes, de sympathisants, de travailleurs défilaient à Paris pour ses obsèques. Pendant plus de 30 ans, la vie de Maurice Thorez, secrétaire général (président à la toute fin) du PCF, s’est confondue avec l’histoire de notre parti, dans sa période la plus structurante, à travers les plus dures épreuves, au moment de sa plus forte influence dans le pays. Dans l’histoire collective du Parti communiste français, en lien avec le mouvement communiste international, la personnalité de l’ancien mineur, devenu dirigeant politique et homme d’Etat, a joué un rôle propre, souvent décisif.

Il y a 50 ans, le 11 juillet 1964, Maurice Thorez, mourrait d’une congestion cérébrale à 64 ans. Le 16 juillet 1964, sous une chaleur torride, des centaines de milliers de communistes, de sympathisants, de travailleurs défilaient à Paris pour ses obsèques. Pendant plus de 30 ans, la vie de Maurice Thorez, secrétaire général (président à la toute fin) du PCF, s’est confondue avec l’histoire de notre parti, dans sa période la plus structurante, à travers les plus dures épreuves, au moment de sa plus forte influence dans le pays. Dans l’histoire collective du Parti communiste français, en lien avec le mouvement communiste international, la personnalité de l’ancien mineur, devenu dirigeant politique et homme d’Etat, a joué un rôle propre, souvent décisif.

Pour le 50ème anniversaire de sa mort, la direction actuelle du PCF n’a absolument rien organisé : pas une célébration, pas un colloque, pas même une déclaration.

Nous ne pouvons pas nous empêcher de faire le rapprochement, auquel invite la coïncidence de date, avec les centaines d’initiatives impulsées par la direction du PCF pour célébrer Jean Jaurès, le dirigeant socialiste. Le culte d’un ancêtre d’un côté, l’oubli, le reniement d’un père fondateur de l’autre.

Depuis le début de l’année 2014, on trouve 7 articles dans l’Humanité quotidienne faisant, de près ou de loin, référence à Thorez, contre près de 300 à Jaurès… sans parler des suppléments et des numéros spéciaux célébrant ce dernier.

Ces choix mémoriels correspondent évidemment à la ligne politique poursuivie par la direction du PCF, celle de l’effacement de l’identité de classe du Parti pour n’en garder que le nom et le diluer dans une recomposition de « gauche ». Deux choses nous semblent importantes.

Premièrement, on peut et doit pousser la direction du Parti à assumer ouvertement ses choix, en l’occurrence le choix de ses références historiques.

Deuxièmement, pour Jaurès mais surtout pour Thorez, on peut et on doit relancer le débat et l’analyse critiques sur leur action, aussi sur leur conception de la voie vers le socialisme, d’un point de vue communiste, pour travailler à défendre et reconstituer le parti communiste de classe et de masse.

Loin de nous l’idée qu’il ne faille pas commémorer la grande personnalité historique et éclectique de Jaurès cette année ! Notamment pour contrecarrer les récupérations – même de droite – et le procès en béatification à « gauche ».

Mais, d’un point de vue communiste, il y a un fossé entre d’une part, reconnaître dans Jaurès un maillon vers la constitution du parti ouvrier de type nouveau, du PCF et de l’autre, vouloir retourner aux conceptions de Jaurès. C’est bien ce deuxième objectif qu’embrassent la direction du PCF et celle de l’Humanité. Le changement par étapes du sous-titre de l’Huma, « d’organe central du Parti communiste français » à « Journal fondé par Jean Jaurès » le résume parfaitement. Pourtant, à une voix d’administrateur près en 1920 (le communard Camélinat), l’Huma restait aux mains des socio-démocrates…

Si Jaurès a très lentement évolué vers le socialisme, le marxisme, s’il a contribué à unifier un parti socialiste, s’il a créé l’Humanité, s’il s’est montré un défenseur sincère et courageux de la paix, ce n’est pas lui faire injure que de constater qu’il « exprimait l’idéologie des couches de la petite bourgeoisie sympathisantes avec le socialisme, et non l’idéologie de la classe ouvrière » (selon la formule de Georges Cogniot). Il ne s’est jamais sorti du parlementarisme et de la conception démocratique bourgeoise. C’est au retour à cela, avec l’abandon du Parti de classe, que travaillent les directions du PCF depuis la « Mutation » de Robert Hue. Jaurès à l’autre grand avantage d’être l’aïeul également de ces socialistes avec lesquels la direction du PCF veut tellement s’unir et se fondre.

Maurice Thorez, tout au contraire, est la personnification et un acteur principal de la constitution du Parti de classe en France. (Lire la suite…)

La Commune de Paris dans le manuel scolaire Malet & Isaac de 1922 et 1930

Brève, histoire, vivelepcf, mai 2014

L’excellent bulletin du 2ème trimestre de l’excellente association des Amis de la Commune de Paris 1871, revient sur l’histoire officielle de la Commune à travers les manuels scolaires.

La palme du tendancieux et de la mauvaise foi revient au célèbre « Malet & Isaac », éditions de 1922 et 1930. Les groupes de « socialistes » auraient profité de l’état délabré et aviné des masses ouvrières pour les détourner du droit chemin… Il n’y a pas si longtemps, c’est aussi comme cela que certains présentaient les militants et électeurs du PCF !

Extrait du manuel de 1930 : « La population parisienne, surtout la population ouvrière des quartiers de l’est, était sortie du siège dans un état de déséquilibre physique et moral, les nerfs malades, la santé délabrée par le manque de vivres joint à l’abus d’alcool ».

Extrait du manuel de 1930 : « La population parisienne, surtout la population ouvrière des quartiers de l’est, était sortie du siège dans un état de déséquilibre physique et moral, les nerfs malades, la santé délabrée par le manque de vivres joint à l’abus d’alcool ».

Extraits du manuel de 1922 : « Alors qu’elle avait manqué de pain pendant près de deux mois, cette population avait eu sans cesse à pleins tonneaux le vin et l’alcool ». « En cet état d’esprit, le peuple de Paris était prêt à suivre quiconque l’appellerait aux armes sous prétexte d’empêcher de nouvelles trahisons et de sauver la République. Or il existait à Paris depuis les dernières années de l’Empire, un groupe de socialistes et d’internationalistes, qui exerçaient une grande influence sur beaucoup d’ouvriers. Ceux-ci se trouvant encore militairement organisés dans les bataillons de la Garde nationale, et ayant conservé leurs armes, l’occasion était unique pour les chefs socialistes d’essayer de conquérir le pouvoir et de réaliser leur programme ».

« La ville était couverte de barricades, beaucoup armées de canons, toutes défendues avec rage. Dans une crise de folie de destruction, les Fédérés, auxquels s’était mêlée toute la lie de la population, suivirent le conseil des partisans de la « guerre scientifique » et incendièrent au pétrole les Tuileries, le Louvre, le Palais Royal, la Cour des Comptes, le Palais de Justice, la Préfecture, l’Hôtel de Ville, les Magasins généraux, la Gare de Lyon, un peu partout de nombreuses maisons : la Seine coulait entre deux murs de feu. Les obus incendiaires, lancés des hauteurs de l’Est, pleuvaient sur le centre de la ville. Les otages étaient assassinés (24-26 mai). Exaspérés par ces horreurs, les troupes ne faisaient pas de quartier. Le dernier combat eut lieu au cimetière du Père Lachaise. »

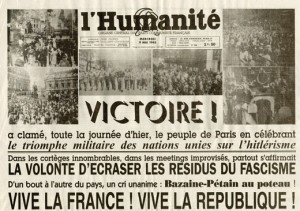

Ukraine – 8 mai 1945 : la nécessité de commémorer encore accrue en 2014 avec les événements d’Ukraine.

Pcf Paris 15, 8 mai 2014

Le 8 mai 1945, il y a 69 ans, l’Allemagne nazie capitulait enfin, sans conditions, sous les efforts conjugués des armées alliées, des résistances nationales antifascistes. Cette victoire précipitait la capitulation du Japon nationaliste.

Le fascisme était vaincu. Les responsables immédiats d’un déchaînement inédit de violence, de crimes, de barbarie, de volonté d’anéantissement de peuples entiers, de racisme étaient défaits. Le monde recouvrait la paix.

L’anniversaire du 8 mai 1945 doit rester plus que jamais rester un repère historique majeur. Les peuples, notre peuple, ne doivent oublier ni les crimes, ni les sacrifices.

L’anniversaire du 8 mai 1945 doit rester plus que jamais rester un repère historique majeur. Les peuples, notre peuple, ne doivent oublier ni les crimes, ni les sacrifices.

Hommage doit toujours être rendu aux dizaines de millions de combattants et de victimes de la 2ème guerre mondiale, à ceux qui ont permis, au prix souvent le plus fort, la libération de la domination fasciste.

Hommage à ceux qui venaient d’Amérique, de Grande-Bretagne, de France, des Forces libres comme des Forces de l’intérieur, parmi lesquelles tant de nos camarades communistes.

Hommage à ceux de tous les pays, y compris les résistants antifascistes allemands.

Hommage aux combattants et aux peuples de l’Union soviétique qui payèrent le plus lourd tribut à la reconquête de la paix et de la Liberté.

En 2014, la nécessité de cette commémoration est rendue encore plus impérieuse alors que des spectres fascistes se réveillent un peu partout en Europe et horriblement en Ukraine.

La disparition de l’Union soviétique et la restauration capitaliste ont ravivé les nationalismes et les prétentions impérialistes sur ses territoires.

70ème anniversaire du droit de vote des femmes en France. Rappel de l’intervention décisive du PCF (Fernand Grenier)

Vivelepcf, 20 avril 2014

Il y a 70 ans, le 21 avril 1944 était promulguée, par le Gouvernement provisoire de la République française (siégeant à Alger), l’ordonnance dont l’article 17 déclare : « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ».

Après 1918, le Sénat et sa majorité de notables de droite et de « centre gauche » n’avait cessé de bloquer une réforme adoptée dans la plupart des pays se disant démocratiques. On aura pu penser qu’au printemps 1944, à la veille de la Libération, avec le rôle joué par les femmes dans la vie économique et la Résistance, la digue réactionnaire, une dernière fois colmatée par le régime de Vichy, céderait sans peine.

Et non ! Au sein de la Commission de l’Assemblée nationale consultative, les partisans du droit de vote des femmes ont encore dû batailler ferme, notamment son président, le député communiste et résistant communiste Fernand Grenier.

Des politiciens « radicaux », « socialistes » (dont le futur président Vincent Auriol), ou le futur corédacteur (si honoré) de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, René Cassin, font de l’obstruction. Eligibilité oui, mais droit de vote, pas tout de suite ! Il y aurait trop de femmes en France en proportion, avec tous les hommes retenus en Allemagne. L’administration ne serait jamais prête à temps pour dresser les listes électorales à la libération…

Fernand Grenier doit déjouer leurs calculs antiféministes en imposant le vote d’un amendement stipulant le droit de vote et d’éligibilité des femmes « dans les mêmes conditions que les hommes ».

Fernand Grenier doit déjouer leurs calculs antiféministes en imposant le vote d’un amendement stipulant le droit de vote et d’éligibilité des femmes « dans les mêmes conditions que les hommes ».

« L’éloignement de leur foyer de nombreux prisonniers et déportés qui ont été remplacés dans leurs tâches par leurs femmes confère à ces dernières un droit encore plus fort de voter dès les premières élections » argumente-t-il les prenant à revers.

L’amendement est adopté par 51 voix contre 14.

Fernand Grenier était déjà intervenu en séance en janvier 1944 au nom de la Résistance intérieure : « La femme de France doit avoir le droit et le devoir de s’occuper de la chose publique…

… Il serait même de mon désir que l’Assemblée consultative affirmât que la femme française est électrice et éligible, afin que nous lui manifestions notre solidarité et notre volonté de ne plus la traiter en mineure et en inférieure. »

Fernand Grenier prolonge la position constante d’avant-garde du PCF qui l’avait conduit, par exemple, à présenter et faire élire des femmes aux élections municipales de 1925 alors qu’elles n’étaient pas officiellement éligibles.

De l’égalité des droits, de la fin des discriminations légales, à l’égalité réelle, le pas est loin d’être franchi. Par l’implication des femmes, notamment des travailleuses, dans la vie sociale et politique, par la revendication permanente des conditions de cette implication dans la société (loin d’une logique de quotas), le PCF n’a cessé de poursuivre son combat, auquel Fernand Grenier aura apporté une contribution historique.