Histoire

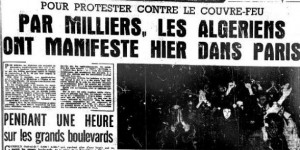

Il y a 53 ans, le massacre du 17 octobre 1961

L’Etat impérialiste a recours au crime raciste: souvenons-nous-en et opposons-lui l’unité des travailleurs !

Le 17 octobre 1961, dans les derniers mois de la guerre d’Algérie, 30.000 travailleurs algériens manifestent pacifiquement à Paris.

Le Front de libération nationale, le FLN, a organisé cette mobilisation pour dénoncer le couvre-feu raciste instauré à l’encontre des Algériens vivant en région parisienne, pourtant officiellement considérés comme citoyens français par l’Etat colonial.

La manifestation est réprimée avec une violence inouïe. La police frappe, tabasse, roue de coups, tire. Elle jette des centaines de manifestants dans la Seine pour qu’ils se noient. Des milliers sont arrêtés, battus, sinon torturés plusieurs jours durant dans des centres de rétention. Selon les historiens, il y aurait eu entre 100 et 300 morts.

Le déchaînement policier a été minutieusement organisé. Il est directement le résultat de consignes précises de l’autorité, du préfet de police Maurice Papon, celui-là même qui, en tant que secrétaire général de la préfecture de la Gironde, aida à déporter les juifs de Bordeaux sous l’Occupation. (Lire la suite…)

70ème anniversaire du lancement de la grève insurrectionnelle des cheminots – 10 août 1944

Repris de PCF, Paris 15ème, 10 août 1014

Le 10 août 1944, sous l’impulsion de la CGT, est déclenchée la grève des cheminots de région parisienne. Il s’agit, à l’approche des armées alliées, de paralyser les transports allemands. Dans les dépôts et ateliers, le mot d’ordre est « grève insurrectionnelle pour libérer Paris ». Les initiatives, les actes, mobilisateurs, courageux, souvent héroïques, se succèdent.

Le 10 août 1944, sous l’impulsion de la CGT, est déclenchée la grève des cheminots de région parisienne. Il s’agit, à l’approche des armées alliées, de paralyser les transports allemands. Dans les dépôts et ateliers, le mot d’ordre est « grève insurrectionnelle pour libérer Paris ». Les initiatives, les actes, mobilisateurs, courageux, souvent héroïques, se succèdent.

La grève des cheminots a ouvert la voie à la grève générale insurrectionnelle du 18 août, à la libération de Paris par son peuple. « C’est dans l’action des cheminots pour la libération des leurs qu’est montée l’idée de la grève » rappelait André Tollet, président du Comité parisien de libération.

Elle marque aussi l’aboutissement de l’action décisive de la résistance ouvrière en général, cheminote en particulier, pour les conquêtes sociales et démocratiques de la Libération, telles qu’elles avaient été obtenues dans l’élaboration du programme du Conseil national de la Résistance.

Les revendications transmises à la direction de la SNCF traduisent la démarche constante, conséquente et rassembleuse des responsables syndicaux et politiques soucieux de cet objectif. Alors que les troupes alliées ne sont plus qu’à quelques dizaines de kilomètres, elles partent de préoccupations sociales immédiates : les salaires et les conditions de travail, leur joignent des propositions de rupture pour un avenir devenu tout proche : le statut, la démocratisation de l’administration de la SNCF, les lient avec la lutte imminente : l’exigence de la libération des cheminots emprisonnés, de la réintégration des révoqués.

La grève cheminote du 10 août arrive en conclusion de 4 années de « bataille du rail ». Par leurs fortes traditions de lutte, unifiées avec la création de la SNCF, par le caractère stratégique de leur secteur d’activité, les cheminots ont joué un rôle crucial dans la lutte contre l’occupant fasciste et ses valets. Ils l’ont payé cher : 800 fusillés au massacrés, 1150 morts en déportation.

Nous leur rendons hommage aujourd’hui, en même temps que nous commémorons le 70ème anniversaire d’une des grandes pages de l’histoire de la Résistance et du mouvement ouvrier.

5 août 1914 : le jour où l’Humanité devient un organe de « l’Union sacrée » pour la guerre

Vivelepcf, 4 août 2014

Le 4 août 1914 ont lieu les obsèques de Jaurès. Le même jour, le Parlement vote la mise du pays en état de guerre. A l’unanimité, sans débat : c’est l’Union sacrée.

L’Humanité du 5 août 1914 rend compte avec gravité et grandiloquence des deux événements, mis en parallèle.

En première page, elle titre sobrement : « Les obsèques de Jaurès » sur 5 colonnes et reprend les prises de paroles des officiels et des compagnons de Jaurès en ce jour de deuil et en ce jour de veillée d’armes. En deuxième page, l’Huma relate les débats de l’Assemblée : « A la Chambre, une séance historique. Dans un mouvement unanime, la Chambre rend hommage à Jaurès. Ella acclame la défense nationale, au milieu de l’enthousiasme le plus émouvant ».

En première page, elle titre sobrement : « Les obsèques de Jaurès » sur 5 colonnes et reprend les prises de paroles des officiels et des compagnons de Jaurès en ce jour de deuil et en ce jour de veillée d’armes. En deuxième page, l’Huma relate les débats de l’Assemblée : « A la Chambre, une séance historique. Dans un mouvement unanime, la Chambre rend hommage à Jaurès. Ella acclame la défense nationale, au milieu de l’enthousiasme le plus émouvant ».

René Viviani, président du Conseil, se retrouve cité dans les deux pages comme orateur aux obsèques et comme rapporteur des projets de loi de guerre. Viviani, « socialiste indépendant », fut un compagnon de Jaurès. Il fonda avec lui l’Humanité dont il fut rédacteur en chef. La veille de sa mort, Jaurès avait rendu visite à son ami Viviani pour voir ce qu’il pouvait engager pour la paix.

Les députés et sénateurs socialistes adhèrent à l’Union sacrée avec enthousiasme. L’Huma rapporte : « M. Deschanel prononce à son tour des paroles patriotiques. Il termine en criant : « Vive la France ! Vive la République ». Ces deux cris sont répétés dans une immense acclamation par la Chambre toute entière. Les socialistes répètent à pleine-voix : « Vive la République » ».

Les rédacteurs de l’Humanité s’enflamment : « Quelle séance : les anciens journalistes qui ont vu le 15 juillet 1870, la journée parlementaire où la guerre fut déclarée, disaient qu’aucune comparaison n’était possible entre cette journée et celle d’hier. La raison est simple : en 1870, c’était l’Empire qui faisait la guerre pour son intérêt dynastique ; aujourd’hui, c’est la nation qui se défend. De là viennent cette union, cette énergie digne et mâle qui rappellent les grandes scènes de 1792. Ceux qui ont assisté à la séance d’hier, députés, journalistes, spectateurs, ne l’oublieront jamais. Ils garderont le souvenir de ses émotions uniques : l’hommage unanime à Jaurès, la réparation éclatante au grand citoyen qui, dans cette même enceinte, connut tant de ….. (illisible ndrl), la lecture du message présidentiel, le discours de M. Viviani rappelant les faits, précisant les responsabilités et faisant appel au monde, puis à la fin de la séance les dernières paroles du président du Conseil et du président de la Chambre qui disent leur confiance dans la victoire du droit. Jamais plus belle manifestation d’unité nationale ne fut faite par un pays menacé. C’est au régime républicain, soutenu par le socialisme, que la France le doit » (souligné par nous ndrl).

Une polémique stérile et oiseuse connaît un nouveau développement avec le centenaire : qu’aurait fait Jaurès s’il n’avait pas été assassiné ? Mais il a été assassiné et on ne fait pas parler les morts !

Ce qui est hautement vraisemblable, c’est que ceux qui ont téléguidé les mains de l’assassin redoutaient que l’activisme de Jaurès pour la paix affaiblisse l’impérialisme français dans une guerre déjà décidée.

Ce qui est sûr, c’est que l’assassinat de Jaurès en a fait un immense symbole pour tous ceux qui allaient condamner les guerres impérialistes et leur barbarie, notamment pour ceux qui allaient faire le choix de créer le Parti communiste français.

Ce qui est sûr, c’est que la quasi-totalité des dirigeants du parti de Jaurès, ses plus proches amis politiques, se sont convertis à « l’Union sacrée », dès ses obsèques, et ont trahi, comme la quasi-totalité de leurs homologues allemands, les résolutions de l’Internationale socialiste. Très peu l’ont regretté.

Ce qui est sûr, c’est que le journal de Jaurès, celui qu’il a dirigé jusqu’à sa mort, sa rédaction quasi au complet se sont mis au service de « l’Union sacrée », du nationalisme et de la guerre impérialiste. Dès le 1er jour.

Dans l’histoire, le journal qui a dénoncé et combattu systématiquement la guerre impérialiste ce n’est pas le « journal fondé par Jean Jaurès », c’est « l’organe central du Parti communiste français » qui a pu s’appuyer sur le sacrifice de Jaurès.

Nos articles sur Jaurès:

Communistes, que faire dire à Jaurès en 2014 ?

Vivelepcf, 31 juillet 2014

La figure de Jean Jaurès représente un matériau politique infiniment recyclable. Sa récupération politique va aujourd’hui jusqu’à la droite. Elle a commencé dès sa mort puis sa panthéonisation en 1924.

La figure de Jean Jaurès représente un matériau politique infiniment recyclable. Sa récupération politique va aujourd’hui jusqu’à la droite. Elle a commencé dès sa mort puis sa panthéonisation en 1924.

Tout concourt à faire de Jaurès un objet politique encore d’actualité.

Jaurès bénéficie d’une bonne notoriété. Il n’y a qu’à voir le nombre de rues qui portent son nom. Il dispose d’une bonne image dans l’opinion générale, celle d’un homme politique honnête, proche du peuple. Sa probité n’a jamais été contestée. Surtout il a été assassiné pour avoir tout fait pour préserver la paix.

Et puis, on peut faire dire énormément de choses à Jaurès. Il a exposé ses engagements successifs avec volubilité et générosité. Il a écrit des milliers de pages.

Autant dire que l’on trouve de tout dans son œuvre, beaucoup de contradictions, traduisant l’évolution de sa réflexion, sa grande exposition publique. On peut trouver un Jaurès colonialiste, appuyant Jules Ferry, pensant que la domination française allait apporter des bienfaits républicains aux peuples retardés. On peut trouver un Jaurès antisémite, sur une fausse base de classe, qu’il corrigera. Ce sont sans doute les évolutions de Jaurès qui sont les plus intéressantes et fructueuses à analyser aujourd’hui.

Et puis surtout Jaurès est mort assassiné, il y a 100 ans, le 31 juillet 1914. Donc, on ne peut pas savoir, si après avoir appelé si fortement les socialistes, les prolétaires de tous les pays à empêcher la guerre, il aurait – ou non – fait comme ses principaux compagnons : rallier l’Union sacrée nationaliste et guerrière. On ne peut pas savoir comment il aurait réagi à la Révolution d’octobre.

Le 25 juillet 1914, il vient défendre pour une élection partielle à Lyon, où il tient un discours mémorable contre la guerre, Marius Moutet, qui sera adjoint d’Aristide Briand dans le gouvernement d’Union sacrée pendant la guerre, puis ministre des colonies (pas le pire). Aux obsèques de Jaurès, Léon Jouhaux prononce l’éloge funèbre et prépare les esprits au ralliement à la guerre. Le dirigeant syndical Jouhaux confirmera son engagement dans la collaboration de classe, dans l’anticommunisme jusqu’à fonder FO.

De l’autre côté, il y a le symbole que représente l’assassinat de Jaurès. Il faudrait d’ailleurs différencier la postérité politique et historique de la personnalité de Jaurès et celle de son assassinat, même si les deux sont évidemment liées. Notamment pour nous communistes tant la prise de conscience et le rejet de la guerre impérialiste vont être aux fondements de la création de notre parti, à Tours, avec l’adhésion d’une majorité du Parti de Jaurès à l’Internationale communiste.

Les communistes, le PCF, la direction du PCF, sont fondés à s’exprimer aujourd’hui en héritiers de Jaurès, mais parmi beaucoup d’autres. Les socialistes du PS les plus droitiers sont aussi descendants de Jaurès. Légitimité, usurpation : ces querelles d’héritiers n’ont pas lieu d’être.

L’important, c’est plutôt de définir ce que représente pour nous, communistes, l’héritage de Jaurès, notre part d’héritage.

Depuis des mois, la direction du PCF et l’Humanité en font des tonnes. Pas un discours, un article sans une citation, plus ou moins bien choisie, de Jaurès. Des centaines d’hommage. Voilà Jaurès enrôlé dans toutes les prises de position des dirigeants du PCF ! On ne trouve guère que le gaz de schiste comme sujet sur lequel on ne fait pas parler les mânes de Jaurès !

Quel contraste avec l’absence lamentable de tout hommage de la direction du PCF à Maurice Thorez pour le 50ème anniversaire de sa mort! Avec Jaurès, c’est le retour du culte de la personnalité, disons du culte des ancêtres !

On comprend bien comment la direction du PCF entend le conjuguer avec sa ligne politique actuelle.

La référence urbi et orbi à Jaurès, c’est le moyen d’effacer l’histoire du PCF et le caractère fondamental de la rupture, issue de 1917 et 1920, avec le réformisme.

C’est dans l’immédiat le moyen de justifier les retrouvailles avec d’autres héritiers de « gauche », cousins éloignés, « socialistes » notamment, que la direction du PCF voudrait rejoindre dans des alliances et une recomposition politiques.

C’est le moyen, en puisant dans les puissantes formules de Jaurès l’idéaliste, de masquer la vacuité du mot d’ordre et du programme de « l’Humain d’abord ». L’humanisme, même anticapitaliste, de Jaurès intégrait très superficiellement la théorie de la lutte des classes.

L’honnêteté et le courage de Jaurès à défendre en 1914 les résolutions pacifistes de l’Internationale socialiste, si rapidement abandonnée par la plupart des dirigeants socio-démocrates de tous les pays, son assassinat qui grave cette position dans l’Histoire, ne doivent pas servir de « caution de gauche » au réformisme, au parlementarisme vain, à l’intégration dans la démocratie bourgeoise, à la collaboration de classe que pratiquaient les socio-démocrates français et les jauressistes, aussitôt convertis à l’Union sacrée…

Ce n’est pas insulter Jaurès que de constater qu’il est mort sans avoir atteint le stade du dépassement du réformisme. Il reste un « tribun du peuple », notamment dans les débats parlementaires les plus oiseux, un porte-parole « aux côtés des ouvriers » mais il n’est pas encore le dirigeant du parti révolutionnaire socialiste de la classe ouvrière. L’historien Jean-Paul Scot reprend cette situation dans Le Monde daté d’aujourd’hui : « la République bourgeoise doit se développer en une série de formes politiques et sociales toujours plus démocratiques et plus populaires, antécédents nécessaires ou préalables, tout au moins, de la République socialiste ». On peut mesurer le décalage presqu’abyssal qui sépare – à quelques années près pourtant – Jaurès de la théorie de l’Etat de Lénine… Un retard historique !

La direction du PCF, d’une façon grossièrement opportuniste, célèbre Jaurès totalement à contresens. Elle veut « retourner à Jaurès » ou plutôt au réformisme du temps de Jaurès. Les communistes – tout au contraire – ont intérêt à étudier et commémorer Jaurès et son évolution politique, même lente, le symbole de son assassinat pour leur rôle dans l’avènement, après 1917, du parti de classe d’un type nouveau en France, le Parti communiste.

Le symbole le plus net du contresens adopté par la direction du PCF est le changement, par étapes, du sous-titre de l’Humanité passé « d’organe central du Parti communiste français » à « journal fondé par Jean Jaurès ». Du temps de Jaurès, c’était « journal socialiste quotidien »…

Jaurès est passionnant à étudier pour sa personnalité, pour ses évolutions politiques comme chaînon dans le développement du mouvement ouvrier français, dont Jaurès porte les spécificités nationales (héritage de 1789), vers ses formes d’organisation politique nationale propres.

Ses contradictions sont permanentes, même dans le domaine de la paix et des relations internationales. En 1908, il célébrait l’Entente cordiale et l’alliance de la France et de l’Angleterre avec la Russie tsariste, qu’il considérait comme un facteur de paix. Cette position lui vaut les foudres de Rosa Luxemburg (voir notre traduction de sa lettre ouverte à Jaurès).

Le révolutionnaire russe Zinoviev, compagnon de Lénine, juge sévèrement Jaurès dans un article de 1916 sur les socialistes français et la guerre, son incapacité à s’émanciper, avant 1914, du discours patriotique de la bourgeoisie (voir en lien) et du réformisme. En 1919, le même Zinoviev commémore avec un profond respect le 5ème anniversaire de la mort de Jaurès, reprend ses derniers discours, se réfère aux « meilleures traditions de Jaurès », prépare, au nom de Jaurès, l’adhésion des socialistes français à la 3ème internationale.

Contradiction ? Non ! Les deux considérations sont justes. Jaurès était un réformiste petit bourgeois mais Jaurès était aussi un socialiste dont l’action et la mort ont nourri le développement du mouvement ouvrier et la construction du parti révolutionnaire.

Voilà, communistes, ce que nous devrions avant tout étudier et valoriser dans l’héritage de Jaurès, sans se tenir évidemment à l’écart du débat et des récupérations politiques – tout azimut –actuels.