Histoire

Noël de guerre, Noël de classe – Paul Vaillant-Couturier, dans l’Humanité, 25 décembre 1926

C’est un de ces jours de Noël froids, douloureux, comme ceux que nous vivions au front dans les tranchées…

Noël d’inquiétude, Noël d’angoisse, Noël de chômage. Noël de vie chère…

Noël de deuil aussi pour la classe ouvrière.

Comme une surcharge accablante au poids quotidien du meurtre à petits coups de l’usine, de la mine, du rail, du chantier, quatre catastrophes se sont abattues depuis un mois, jour pour jour, au Nord, au Sud, à l’Est, au Centre, sur des ouvriers, mettant à l’actif du patronat un tableau de chasse massif.

Le 25 novembre, c’était à Haubourdin, trois morts et trente blessés dans une fabrique d’amidon.

Le 13 décembre, c’était à Saint-Auban, dans une usine de gaz asphyxiants, l’explosion d’une cuve de chlore qui tuait 24 ouvriers et en blessait plus de soixante-dix.

Le 23 décembre, à Pont-à-Mousson, un four à coke, en s’effondrait tuait douze hommes.

Avant-hier à Fontainebleau, dans un atelier d’hydrogène, une colonne de lavage des gaz éclatait, tuant un travailleur et en blessant deux autres.

En un mois, en quatre accidents, quarante ouvriers tués, Français, Italiens, Polonais, Arabes, Tchèco-Slovaques, Russes, Portugais, Autrichiens, toute une internationale de morts…

La responsabilité du patronat? Etablie, écrasante, partout.

Les sanctions? Quelques rentes…

Le remède? Des discours dans le vent, sur des tombes alignées…

Et cela dure depuis que la grande production capitaliste existe.

Et cela est étroitement lié au régime capitaliste.

Des lois ont été édictées pour la protection du travail. Elles demeurent lettre morte: un enfant travaillait 24 heures de suite à Haubourdin; les masques à gaz étaient hors d’usage à Saint-Auban… Démocratie.

Des inspecteurs, payés de façon dérisoire, sont chargés de veiller à l’application des lois er de brandir leurs armes: des amendes de quelques francs!

Hier encore, dans la cellule Thomson-Houston, à laquelle suis rattaché, les camarades me racontaient qu’il n’était pas, dans leur usine, une machine qui fût en règle avec les prescriptions légales de protection et qu’un pont roulant non protégé notamment faisait peser une menace constante et terrible sur un atelier tout entier.

Le patronat, du haut de ses puissants syndicats, se moque d’une légalité dont il sait qu’il reste le maître. Les indemnités qu’il doit payer de temps en temps pour ses victimes lui coûtent moins cher que l’organisation d’une protection efficace.

Il gagne à tuer.

Une fois de plus, ici, apparaît l’implacable, la sauvage lutte de classes.

Il gagne à tuer, le patronat, et il exige que cela continue.

Une preuve?

La bataille engagée par les Chambres de commerce et les syndicats patronaux contre le contrôle ouvrier.

J’ai entre les mains le Bulletin de la Chambre de commerce de Valence et de la Drôme et j’y lis ceci:

« La Chambre de commerce se déclare résolument opposée à la création de délégués ouvriers dans les industries dangereuses et insalubres. »

« L’installation des délégués lui apparaît comme inutile, dangereuse et irréalisable. »

Inutiles? Dangereuse? Les morts de ces derniers mois répondent.

Irréalisable? Les travailleurs réaliseront.

Le contrôle ouvrier, dont le patronat a peur – et que seule la Révolution réalisera pleinement -sera arraché de gré ou de force…

Il n’est qu’un des mots d’ordre dans la bataille qui s’engage entre le capitalisme rationalisateur et le prolétariat révolutionnaire.

Mais les circonstances lui donnent une tragique actualité, en cette fin d’année.

Sans doute, communions-nous aujourd’hui, jour de Noël, dans le souvenir de nos morts ouvriers, sans doute pensons-nous au chômage qui s’étend, à la misère qui vient, aux usines qui débauchent, mais nous nous souvenons aussi, que dans la vieille légende chrétienne, Noël est un jour de naissance, un jour de promesse, un jour d’espoir pathétique, le jour du Sauveur.

Et nous n’oublions pas, nous, les artisans passionnés d’une Révolution inéluctable, que le Sauveur, camarade, c’est toi-même avec ton marteau, avec ta faucille, avec ton fusil.

P. Vaillant-Couturier

Le 2 décembre 1914, Karl Liebknecht, votait, seul député au Reichstag allemand, contre les crédits de guerre

Vivelepcf, 2 décembre 2014

Le 2 décembre 1914, Karl Liebknecht, député social-démocrate (SPD), est le seul à voter contre les crédits de guerre au Reichstag, le parlement allemand.

Le 2 décembre 1914, Karl Liebknecht, député social-démocrate (SPD), est le seul à voter contre les crédits de guerre au Reichstag, le parlement allemand.

Le 4 août précédent, il s’était élevé une première fois contre ces crédits et avait dénoncé le caractère impérialiste de la guerre qui débutait. Mais, se conformant à la discipline de vote en cours dans groupe social-démocrate, il n’avait pas voté contre.

Après 4 mois de boucherie, il franchit le pas et vote contre. Son acte hautement courageux est historique. Il rompt avec l’Union sacrée allemande et les reniements du SPD. Il rejoint le Parti social-démocrate de Russie dirigé par Lénine et quelques rares dirigeants des partis socialistes européens dans le refus et la dénonciation de la guerre impérialiste, dans la fidélité aux résolutions bafouées par les appareils réformistes de l’Internationale socialiste, notamment celle du congrès de l’Internationale de Bâle en novembre 1912 dont voici un extrait :

« Si une guerre menace d’éclater, c’est un devoir de la classe ouvrière dans les pays concernés, c’est un devoir pour leurs représentants dans les Parlements, avec l’aide du Bureau international, de faire tous leurs efforts pour empêcher la guerre par tous les moyens qui leur paraissent les mieux appropriés, et qui varient naturellement selon l’acuité de la lutte des classes et la situation politique générale.

Au cas où la guerre éclaterait néanmoins, ils ont le devoir de s’entremettre pour la faire cesser promptement et d’utiliser, de toutes leurs forces, la crise politique et économique créée par la guerre, pour agiter les couches populaires les plus profondes et précipiter la chute de la domination capitaliste. »

Nous reproduisons ci-dessous une traduction de l’intervention de Karl Liebknecht au Reichstag le 2 décembre 1914.

En 1916, il sera emprisonné.

Avec Rosa Luxemburg, Liebknecht allait être, le 1er janvier 1919, un des cofondateurs et premier dirigeant du Parti communiste allemand (KPD). Le 15 janvier 1919, ils seront tous les deux lâchement et sauvagement assassinés, lors de la révolte spartakiste, par les forces de répression commandées par le social-démocrate Noske.

Déclaration de Karl Liebknecht au Reichstag, le 2 décembre 1914

« Je motive ainsi qu’il suit mon vote sur le projet qui nous est soumis aujourd’hui.

Cette guerre, qu’aucun des peuples intéressés n’a voulue, n’a pas éclaté en vue du bien-être du peuple allemand ou de tout autre peuple. Il s’agit d’une guerre impérialiste, d’une guerre pour la domination capitaliste du marché mondial et pour la domination politique de contrées importantes ou pourrait s’installer le capital industriel et bancaire. Au point de vue de la surenchère des armements, c’est une guerre préventive provoquée solidairement par le parti de guerre allemand et autrichien dans l’obscurité du demi-absolutisme et de la diplomatie secrète.

C’est aussi une entreprise de caractère bonapartiste tendant à démoraliser, à détruire le mouvement ouvrier grandissant. C’est ce qu’ont démontré, avec une clarté sans cesse accrue et malgré une cynique mise en scène destinée à égarer les esprits, les événements des derniers mois.

Le mot d’ordre allemand : « Contre le tsarisme » tout comme le mot d’ordre anglais et français : « Contre le militarisme », a servi de moyen pour mettre en mouvement les instincts les plus nobles, les traditions et les espérances révolutionnaires du peuple au profit de la haine contre les peuples. Complice du tsarisme, l’Allemagne, jusqu’à présent pays modèle de la réaction politique, n’a aucune qualité pour jouer le rôle de libératrice des peuples.

La libération du peuple russe comme du peuple allemand doit être l’œuvre de ces peuples eux-mêmes.

Cette guerre n’est pas une guerre défensive pour l’Allemagne. Son caractère historique et la succession des événements nous interdisent de nous fier à un gouvernement capitaliste quand il déclare que c’est pour la défense de la Patrie qu’il demande les crédits.

Une paix rapide et qui n’humilie personne, une paix sans conquêtes, voilà ce qu’il faut exiger. Tous les efforts dirigés dans ce sens doivent être bien accueillis. Seule, l’affirmation continue et simultanée de cette volonté, dans tous les pays belligérants, pourra arrêter le sanglant massacre avant l’épuisement complet de tous les peuples intéressés.

Seule, une paix basée sur la solidarité internationale de la classe ouvrière et sur la liberté de tous les peuples peut être une paix durable. C’est dans ce sens que les prolétariats de tous les pays doivent fournir, même au cours de cette guerre, un effort socialiste pour la paix.

Je consens aux crédits en tant qu’ils sont demandés pour les travaux capables de pallier à la misère existante, bien que je les trouve notoirement insuffisants.

J’approuve également tout ce qui est fait en faveur du sort si rude de nos frères sur les champs de bataille, en faveur des blessés et des malades pour lesquels j’éprouve la plus ardente compassion. Dans ce domaine encore, rien de ce que l’on pourra demander ne sera de trop à mes yeux.

Mais ma protestation va à la guerre, à ceux qui en sont responsables, à ceux qui la dirigent; elle va à la politique capitaliste qui lui donna naissance; elle est dirigée contre les fins capitalistes qu’elle poursuit, contre les plans d’annexion, contre la violation de la neutralité de la Belgique et du Luxembourg, contre la dictature militaire, contre l’oubli complet des devoirs sociaux et politiques dont se rendent coupables, aujourd’hui encore, le gouvernement et les classes dominantes.

Et c’est pourquoi je repousse les crédits militaires demandés. »

KARL LIEBKNECHT.

Berlin, le 2 décembre 1914.

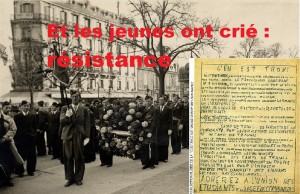

N’oublions pas de commémorer le 11 novembre 1940 !

Vivelepcf, 11 novembre 2014

Dans l’ensemble des commémorations du 11 novembre, particulièrement développées cette année, n’oublions pas de commémorer la manifestation patriotique et résistante des étudiants et lycéens parisiens le 11 novembre 1940.

Sur injonction des Allemands, le gouvernement collaborationniste avait annulé les cérémonies commémorant l’armistice de 1918 et interdit toute manifestation dans une France occupée depuis 5 mois. La jeunesse patriotique, la jeunesse antifasciste, ne l’accepte pas. L’idée monte dans les lycées, grandes écoles et universités parisiens de manifester le 11 novembre. L’arrestation du grand savant antifasciste Paul Langevin le 8 novembre renforce la détermination des jeunes.

L’Union nationale des étudiants et lycéens communistes, le réseau de résistance du Musée de l’Homme contribuent de façon importante, seuls comme forces organisées, à la mobilisation. Plusieurs centaines, peut-être 3000 étudiants et lycéens défilent vers l’Arc de Triomphe et défient les nazis et les collabos. Ils ont donné un premier signal, éclatant de courage, de résistance à tout le peuple français.

La répression sera dure mais l’occupant et ses valets sont politiquement mis en difficulté.

Nous reproduisons ci-dessous l’analyse et les souvenirs de notre camarade Francis Cohen, publiés dans l’Humanité du 10 novembre 1990.

Une seule photographie de l’événement a été retrouvée à ce jour et remise au Musée de la Résistance (ci-contre). C’est celle du défilé des étudiants de l’Institut national agronomique, en tenue d’apparat, se dirigeant solennellement vers les Champs-Elysées. On y reconnaît notre camarade André Pipard (1920-2007), vice-président de la promotion 1939 et militant de la Jeunesse communiste depuis 1938.

Une seule photographie de l’événement a été retrouvée à ce jour et remise au Musée de la Résistance (ci-contre). C’est celle du défilé des étudiants de l’Institut national agronomique, en tenue d’apparat, se dirigeant solennellement vers les Champs-Elysées. On y reconnaît notre camarade André Pipard (1920-2007), vice-président de la promotion 1939 et militant de la Jeunesse communiste depuis 1938.

La manifestation du 11 novembre 1940 et son retentissement, par Francis Cohen

Pour bien comprendre la manifestation des lycéens et étudiants sur les Champs Elysées le 11 novembre 1940, il faut se reporter en pensée à la situation d’alors.

Cinq mois ne s’étaient pas écoulés depuis l’entrée des troupes allemandes à Paris. La stupeur, le désarroi, la confusion qui avaient frappé la grande majorité de la population commençaient à peine à se dissiper. L’occupation n’avait pas encore révélé ses méfaits.

Les actes de résistance avaient commencé. Des petits groupes se formaient, mais on ne peut pas parler alors de mouvement organisé sur une grande échelle. De Gaulle était encore peu connu, contesté. Les premiers résistants (qui ne se désignaient pas encore sous ce nom) étaient inspirés par deux courants de pensée principaux, qui allaient peu à peu se rencontrer. Le premier, d’inspiration souvent nationaliste, voulait simplement (ce qui était déjà beaucoup!) continuer la guerre et se nourrissait de sentiments patriotiques et anti-allemands. Le second, nettement plus nombreux, était antifasciste, démocrate et républicain. C’est à ce second courant que se rattache l’action des communistes.

Le climat a l’université

Les universitaires, enseignants, étudiants et lycéens des grandes classes constituaient un milieu limité, particulier. L’antihitlérisme, le soutien au Front Populaire et à l’Espagne Républicaine y avaient laissé des traces profondes, malgré le munichisme de certains. Dans les lycées des beaux quartiers, le nationalisme, voire le militarisme, étaient endémiques.

Les révocations d’enseignants communistes, «franc-maçons» (lisez républicains) et juifs commençaient. Les nazis cherchaient à gagner les intellectuels en multipliant les conférences et les écrits de ceux d’entre eux, rares à vrai dire, qui adhéraient à l’idéologie hitlérienne.

Notre action d’étudiants communistes se déroulait dans ce climat. Nous dénoncions les atteintes à la culture française et, comme les autres communistes le faisaient dans leurs secteurs, nous défendions les revendications immédiates des étudiants (organisation et études, situation matérielle) qui les mettaient en conflit avec les autorités. Nous étions peu nombreux, mais très actifs. Nous agissions par tracts, journaux, papillons, bouche à oreille.

De leur côté, les universitaires communistes, non moins actifs, préparaient, entre autres, la sortie du journal clandestin l’ «Université Libre», dans un esprit de défense de la culture et de l’indépendance de la France, en diffusant notamment un Appel du PCF aux intellectuels.

L’arrestation de Paul Langevin

Deux événements marquants allaient se produire à la fin octobre 1940. Le premier était d’ordre général: c’était l’entrevue de Montoire entre Pétain et Hitler, le 24. Les choses commencèrent à s’éclairer: le mot et la notion de collaboration étaient lancés.

Le second allait secouer le Quartier Latin: l’arrestation le 30 octobre, par des officiers allemands, du professeur Langevin. Aussitôt, des tracts appelèrent à la protestation et à la manifestation. Ils émanaient des étudiants communistes et d’un Comité de Défense des Professeurs et Etudiants de l’Université de Paris qui s’était constitué clandestinement et réunissait des universitaires de tendances très diverses. Un appel fut lancé à manifester au Collège de France le 8 novembre, au moment où Langevin aurait dû faire son cours. Le 8, à 16 heures, dans un quartier envahi par les forces policières françaises et sillonné par des automitrailleuses allemandes, un grand nombre d’universitaires et d’étudiants se retrouvèrent et se massèrent silencieusement devant le Collège de France. En même temps, plusieurs dizaines d’enseignants et chercheurs s’introduisaient dans l’amphithéâtre où Langevin aurait dû être et écoutaient une brève allocution de Frédéric Joliot-Curie. La manifestation se conclut par un cortège d’une trentaine d’étudiants communistes qui parcourut le Quartier en criant «Libérez Langevin» et en chantant «La Marseillaise».

Du 8 au 11 novembre

La radio de Londres avait donné le conseil d’aller aux monuments aux morts le jour du 11 novembre. Le PCF avait lancé un mot d’ordre analogue. Sur cette base, était apparue l’idée d’aller silencieusement fleurir la tombe de l’Inconnu. Cette idée rencontrait le désir de manifester son patriotisme. Elle circula, fut reprise par des petits groupes plus ou moins structurés dans les facultés et les lycées, et atteignit de nombreux individus isolés.

Quant à nous, au début, nous n’étions pas partisans d’une manifestation à l’Etoile, craignant les provocations et les réactions des jeunes devant la répression violente que nous prévoyions. Nous préférions donner la consigne de manifestation devant les monuments au morts des établissements d’enseignement, où il nous semblait plus facile et plus sûr de rassembler les élèves et étudiants.

C’est au soir du 8 novembre, devant le succès de la manifestation pour Langevin, et aussi à cause des échos qui nous parvenaient sur l’accueil à l’idée de la marche à l’Etoile, que nous avons révisé notre position et nous nous sommes ralliés à cette idée. Nous avons consulté la direction du Parti, qui nous a donné son accord. François Lescure, qui était à la fois le représentant légal de l’Union Nationale des Etudiants à Paris et membre (avec Suzanne Djian et moi-même) du «triangle» de direction de l’Union des Etudiants et Lycéens Communistes illégale, a aussitôt fait adopter ce point de vue par le petit groupe des militants qui travaillaient autour de l’U.N.E. et des oeuvres sociales universitaires. Des tracts et des papillons ont été multipliés dans ce sens, le bouche à oreille mis en action.

La manifestation et son retentissement

Le résultat convergent de tous ces efforts organisés et des participations spontanées, individuelles et collectives, dépassa les attentes des antihitlériens et les craintes des nazis. Des milliers d’étudiants et surtout de lycéens se retrouvèrent l’après-midi du 11 novembre sur les Champs Elysées.

Certes, les quelque soixante jeunes filles et jeunes gens qui étaient alors explicitement membres de l’organisation communiste étudiante clandestine ne pouvaient pas former la masse des défilés. Mais ils constituaient la seule force organisée, agissant dans le cadre d’une force politique d’échelle nationale.

La police française était massivement présente. Il y eut intervention des forces allemandes, dont les véhicules blindés dispersèrent la foule. Il y eut des coups de feu, des blessés, des arrestations (environ 150 d’après diverses sources).

Le mythe de la correction allemande, le caractère idyllique de la toute neuve «collaboration» volaient en éclat.

En même temps, diverses composantes de ce qui allait devenir la Résistance Nationale s’étaient retrouvées, ou du moins avaient découvert qu’elles avaient quelque chose de fondamental en commun.

Pour une part, l’effet d’intimidation a pu jouer sur certains qui n’étaient pas préparés à se trouver en face d’une répression sanglante. Les conseils d’attentisme ont pu en être confortés. Mais c’est fort loin d’avoir été le résultat essentiel. Au contraire, c’est la détermination des patriotes et des antifascistes qui s’est trouvée renforcée. L’opinion publique a eu la révélation à la fois de l’existence de gens et de groupements prêts à manifester et du véritable visage de la «collaboration» naissante. C’est à juste titre que cette date est restée dans l’histoire comme un jalon capital dans le développement du mouvement de la Résistance.

(*) Une étude plus détaillée de ces événements, dont des éléments ont été repris ci-dessus, a paru sous la signature de Francis Cohen dans le numéro de janvier 1988 du Bulletin du Musée de la Résistance Nationale, «Notre musée» (88, rue Max Dormoy-94000 Champigny. Tél. 46.72.40.99.)

Francis Cohen

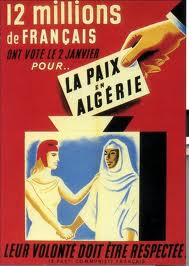

60 ans après le déclenchement de la guerre d’Algérie, retour sur les positions du PCF d’alors que nous assumons toujours pleinement

Soixante ans après le déclenchement de la Guerre d’indépendance algérienne, nous reproduisons ci-dessous plusieurs textes et déclarations du Parti communiste français d’alors. Communistes, en 2014, nous les assumons toujours pleinement.

8 novembre 1954: Déclaration du Parti communiste français sur la situation en Algérie

La situation devient chaque jour plus sérieuse en Algérie. Plusieurs régions sont mises en état de siège, des villages entiers sont ratissés, des organisations dissoutes, des centaines d’hommes emprisonnés, des journaux démocratiques saisis ou suspendus. Les colonialistes et la presse à leur service poussent à une répression sans cesse accrue. Une telle situation préoccupe à juste titre la classe ouvrière et l’ensemble des Français.

Le Parti communiste français souligne que les événements qui se déroulent actuellement en Algérie résultent essentiellement du refus opposé par les gouvernants français aux revendications nationales de l’immense majorité des Algériens, ce refus s’ajoutant à une misère généralisée et croissante, conséquence directe du régime colonial qui sévit dans ce pays.

En prétendant nier l’existence en Algérie de problèmes politiques de caractère national, en s’obstinant à camoufler le régime colonial sous le vocable de « trois départements français », le gouvernement tourne le dos à la réalité algérienne et notamment à la volonté de tout un peuple de vivre libre et de gérer démocratiquement ses propres affaires.

Le Parti communiste français dénonce les mesures de violence prises pour tenter de briser le mouvement national algérien, qu’il s’agisse des véritables opérations de guerre actuellement en cours ou de la dissolution arbitraire du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, prétexte à une répression encore accentuée. La politique de force pratiquée par le gouvernement ne résoudra pas davantage les problèmes qui se posent en Algérie qu’elle n’a résolu ceux qui se sont trouvés posés en Indochine, en Tunisie et au Maroc ; ainsi qu’il en a été dans ces divers pays, une telle politique ne peut qu’aggraver la situation et rendre les problèmes encore plus difficiles à régler.

En de telles circonstances, fidèle à l’enseignement de Lénine, la Parti communiste français, qui ne saurait approuver le recours à des actes individuels susceptibles de faire le jeu des pires colonialistes, si même ils n’étaient pas fomentés par eux, assure le peuple algérien de la solidarité de la classe ouvrière française dans sa lutte de masse contre la répression et pour la défense de ses droits.

Il demande aux travailleurs, à tous les démocrates de manifester leur solidarité agissante à l’égard des centaines de milliers de travailleurs algériens obligés de s’exiler en France parce que les conditions du colonialisme les empêchent de vivre dignement, eux et leurs familles, dans leur propre pays.

Les travailleurs, les démocrates, les patriotes français s’opposent d’autant plus vigoureusement à la politique férocement colonialiste pratiquée en Algérie et dans toute l’Afrique du Nord qu’elle est étroitement liée à la politique de renaissance du militarisme allemand. Elle tend, en effet, à faciliter l’implantation de l’impérialisme germanique sur le sol africain, suivant les projets « d’industries franco-allemandes en Afrique du Nord et au Sahara » annoncés par le Président du Conseil. Elle en est, par cela même, plus néfaste encore et plus contraire à l’intérêt français et à la cause de la paix.

Le Parti communiste français déclare avec force que la seule voie permettant de mettre un terme à la situation présente consiste :

1- A arrêter immédiatement la répression et à ramener en France les troupes et les forces de police acheminées en Algérie depuis trois mois ;

2- A reconnaître le bien-fondé des revendications à la liberté du peuple algérien ;

3- A discuter de ces revendications avec les représentants qualifiés de l’ensemble de l’opinion publique algérienne : délégués de tous les partis et mouvements nationaux, délégués des organisations démocratiques, professionnelles et culturelles, personnalités.

4- C’est là le seul moyen d’avancer vers une solution démocratique des problèmes qui se posent en Algérie ; une solution conforme à la volonté ou à l’intérêt de l’ensemble des hommes et des femmes vivant en Algérie, mise à part une poignée de profiteurs de la colonisation ; une solution assurant la défense des intérêts de la France, ceux-ci ne pouvant être garantis que si les relations entre les peuples algérien et français se situent dans un climat d’amitié et de confiance réciproques.

5- Le Parti communiste français est ainsi, une fois de plus, l’interprête de l’internationalisme des travailleurs, inséparable de l’intérêt national.

LE PARTI COMMUNISTE FRANçAIS.

Le 8 novembre 1954

UN INTERESSANT DOSSIER SUR LA GUERRE D’ALGERIE ET LE PCF:

50ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. Documents et articles sur l’action du PCF.

Vivelepcf, 14 juillet 2012

Le 19 mars 1962, les Accords d’Evian mettaient fin à la guerre d’Algérie. Le 5 juillet 1962, le peuple algérien recouvrait son indépendance.

Le 19 mars 1962, les Accords d’Evian mettaient fin à la guerre d’Algérie. Le 5 juillet 1962, le peuple algérien recouvrait son indépendance.

132 ans d’oppression coloniale prenaient fin. Une période de presque huit ans de souffrances inouïes pour le peuple algérien s’achevait, de drames aussi pour les Algériens d’origine européenne et pour l’ensemble du peuple français.

Communistes, nous participons pleinement à la commémoration et à la célébration de cet anniversaire. Notre Parti, le PCF, nos camarades du PCA, Parti communiste algérien, ont joué un rôle important, décisif dans cette grande victoire contre le colonialisme, l’impérialisme, pour l’accession d’un peuple à son droit à disposer de lui-même.

A travers plusieurs textes historiques et plusieurs analyses d’aujourd’hui, nous souhaitons, modestement, participer à cet aspect des commémorations qui nous concerne plus directement. Nous en sentons d’autant plus l’importance que l’attaque a été incessante pour nier et dévaloriser les positions et l’action, unique en France, de notre grand Parti, quand, du PS à l’extrême-droite, toutes les autres formations politiques ont défendu, d’une façon ou d’une autre, les intérêts de classe de la bourgeoisie colonialiste et couvert sa sale « guerre sans nom ».

Pour le PCF, l’anticolonialisme est un élément fondateur.

La huitième condition de l’adhésion à la 3ème internationale au Congrès de Tours stipule : « Dans la question des colonies et des nations opprimées, il est nécessaire qu’une attitude particulièrement marquée et claire soit prise par les partis des pays dont la bourgeoisie est en possession des colonies et opprime d’autres nations. Tout parti qui désire appartenir à la IIIe Internationale est tenu de démasquer les manigances de « ses » impérialistes dans les colonies, d’appuyer, non seulement par des paroles, mais par des faits, les mouvements libérateurs des colonies, d’exiger l’expulsion de ses impérialistes nationaux hors des colonies, de cultiver dans le cœur des ouvriers de son pays des relations vraiment fraternelles avec les populations ouvrières des colonies et des nations opprimées et de mener, dans les troupes de son pays, une agitation systématique contre toute oppression des peuples coloniaux ».

De la guerre du Rif en 1923 à la guerre d’Indochine, le PCF s’est montré fidèle, dans les positions et les actes, à cet engagement fondamental. L’Appel du 10 juillet 1940 de Jacques Duclos et Maurice Thorez, au moment où le peuple français doit lui-même se battre pour son indépendance, affirme qu’il « n’y a de Paix véritable que dans l’indépendance des peuples et les communistes qui revendiquent pour la France le droit à son indépendance, proclament aussi le droit à l’indépendance des peuples coloniaux asservis par les impérialistes. »

Concernant l’Algérie, l’anti-impérialisme, l’anticolonialisme, guident Maurice Thorez, lors dès son déplacement en 1939, quand il qualifie l’Algérie de « nation en voie de formation ». Ils amènent en 1954, après le 1er novembre, le PCF à affirmer clairement le « bien-fondé des revendications nationales du peuple algérien ».

Concernant l’Algérie, l’anti-impérialisme, l’anticolonialisme, guident Maurice Thorez, lors dès son déplacement en 1939, quand il qualifie l’Algérie de « nation en voie de formation ». Ils amènent en 1954, après le 1er novembre, le PCF à affirmer clairement le « bien-fondé des revendications nationales du peuple algérien ».

EN LIEN : La déclaration du Bureau politique du PCF du 8 novembre 1954.

Le PCF est seul contre tous les autres partis politiques français, qui se sont tous rangés du côté des intérêts impérialistes. Dans une situation idéologique défavorable, le PCF s’applique à faire grandir le rapport de force pour la paix en Algérie en partant des intérêts objectifs de la classe ouvrière et de l’immense majorité du peuple français.

En 1956, après les élections de janvier, qui donnèrent une majorité de gauche à l’Assemblée, suivant une perspective politique d’union des forces de gauche, le PCF fait le pari d’une jonction à la base des travailleurs communistes et des travailleurs influencés par la SFIO pour une autre politique, notamment en Algérie. Ce pari, exprimé par le vote de confiance à Guy Mollet, échoue. La SFIO peut utiliser les pleins pouvoirs, que le gouvernement aurait obtenus par ailleurs, pour renforcer la répression colonialiste et pousser, de façon irréversible, l’escalade guerrière, élargissant le fossé entre les peuples.

Les communistes dénoncent aussitôt le double langage et ses sinistres conséquences.

EN LIEN : La déclaration du Bureau politique du PCF du 27 avril 1956, Paix en Algérie

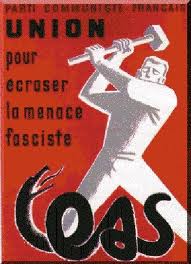

La guerre est dramatiquement meurtrière et ruineuse. Elle déstabilise le pays. L’opinion publique française se montre de plus en plus réceptive à l’analyse et à l’action des communistes. Le PCF développe la lutte, notamment dans les entreprises, également parmi le contingent. Cela comptera dans l’échec du putsch des généraux félons en 1961.

L’engagement, le sacrifice jusqu’à plusieurs années de dur emprisonnement des « soldats du refus », ces appelés refusant de porter les armes contre le peuple algérien, est une des formes les plus conscientes et courageuses d’action de militants communistes (écouter par exemple l’interview de Jean Clavel sur France Inter).

1958 : L’impérialisme français doit changer son fusil d’épaule et désigne de Gaulle pour assurer la persistance de ses intérêts. De Gaulle comprend que la domination impérialiste devra chercher de nouvelles formes, partition du pays, maintien de la mainmise sur les matières premières, etc. Mais il perpétue la guerre encore 4 années pour cela, se jouant entre autres des « européens » d’Algérie, prolongeant toutes les souffrances, continuant à couvrir l’usage de la torture…

Là encore, le PCF est la seule organisation politique, organisation de masse, à dénoncer et combattre le jeu du pouvoir gaulliste, à mener jusqu’au bout la bataille pour la paix, contre la résurgence fasciste.

En 1960, il démonte « l’autodétermination », version de Gaulle, à laquelle celui-ci a dû se résigner tout en cherchant à préserver les intérêts de la classe capitaliste.

EN LIEN : L’article du 11 mars 1960 de Maurice Thorez sur « l’autodétermination ».

Pour le pouvoir gaulliste, en aucun cas, les reculs inéluctables de l’impérialisme en Algérie ne doivent se traduire par une ava

ncée des forces progressistes en métropole. D’où la complaisance trouble du vieux réactionnaire et de son appareil pour le terrorisme fasciste de l’OAS, ses pratiques répressives jusqu’à la dernière heure, jusqu’au racisme d’Etat et aux crimes d’Etat du 17 octobre 1961 ou du 8 février 1962.

Le PCF est le premier à réagir à la répression atroce de la manifestation des Algériens en Région parisienne du 17 octobre 1961.

EN LIEN : La déclaration du BP du PCF du 18 octobre 1961.

Aussi contre la tentative de division des mémoires, l’article : 50èmeanniversaire du massacre du 17 octobre 1961. L’Etat impérialiste a recours au crime raciste: souvenons-nous-en et opposons-lui l’unité des travailleurs !

Les militants communistes continuent de payer le prix fort de leur engagement pour la paix en Algérie, contre les fascistes de l’OAS et l’impérialisme gaulliste. Le massacre de Charonne en témoigne dramatiquement le 8 février 1962. Il n’empêche pas, au contraire, la montée du mouvement populaire.

EN LIEN : Le PCF après le massacre de Charonne le 8 février 1962.

La mémoire des victimes de Charonne illustre la portée du combat quotidien des communistes (et des cégétistes) dans les entreprises et les quartiers pour la paix, lire aussi Un hommage aux victimes de Charonne.

Malgré son acharnement, l’impérialisme français représenté par de Gaulle doit concéder les Accords d’Evian, signés le 19 mars 1962.

Maurice Thorez appelle à voter « oui » au référendum d’avril 1962. EN LIEN : son appel « Oui à la paix ».

En mars 1962, le Parti communiste algérien salue le rôle décisif du PCF dans la grande victoire que les Accords d’Evian représentent pour le peuple algérien mais pour le peuple français :

« Le PCF a été le seul parti français à soutenir, avant la guerre de libération, l’aspiration de l’Algérie à l’indépendance. Au lendemain du 1er novembre 1954, il a été le seul parti français à donner les raisons politiques du soulèvement et à préconiser des négociations sur la base de la satisfaction des aspirations nationales de notre peuple.

Il n’a cessé de déployer durant ces années de guerre, des efforts patients pour rassembler les masses dans de larges actions, moyen décisif pour imposer en France la paix négociée aux colonialistes. Il a mené avec persévérance le combat politique et idéologique contre le chauvinisme et la thèse de « l’Algérie française ». Il a expliqué inlassablement aux Français le sens et la justesse de notre lutte nationale. Il a combattu les obstacles et manœuvres sur le chemin de la négociation… »

EN LIEN : L’intégralité de la lettre du PCA au PCF en lien.

Un bel et juste hommage à une longue lutte qui doit continuer à inspirer les combats des communistes aujourd’hui contre l’impérialisme.

Ce cinquantième anniversaire est bien sûr aussi l’occasion de faire le bilan de 50 années d’indépendance de l’Algérie. Ce n’est pas notre objet ici.

Nous renvoyons cependant, comme document, au programme du PCA du 18 avril 1962. On peut y lire dans l’avant-propos : « Pour que l’indépendance soit complète, les institutions coloniales doivent être remplacées par un État réellement démocratique, permettant à chaque Algérien de participer effectivement à l’exercice de la souveraineté nationale, de sortir les pays de son sous-développement et de l’amener rapidement au rang de nation moderne et prospère. »